红色的印泥平滑滚过,一位金发碧眼的外国人亲手制作出一件印着“中国”字样的T恤,“有木有”、“大家好”,甲骨文做的表情包在手机里传递,印着“龙”字的中式点心香甜可口……

为了庆祝中华人民共和国成立70周年、中法建交55周年,纪念留法勤工俭学运动100周年、甲骨文发现120周年,由经济日报社、中华人民共和国驻里昂总领事馆主办,中国文字博物馆、艺术与设计杂志社等单位联袂举办的“魅力汉字”展览在法国里昂举办。

↑汉字展览与欧洲风格展馆展现中欧文化融合之美

↑法国观众饶有兴致参观展览

展览介绍了汉字从甲骨文开始的演变,其中汉字发展史展板50面,汉字书法作品展板20面。

↑带有鲜明中法文化融合特色的展板

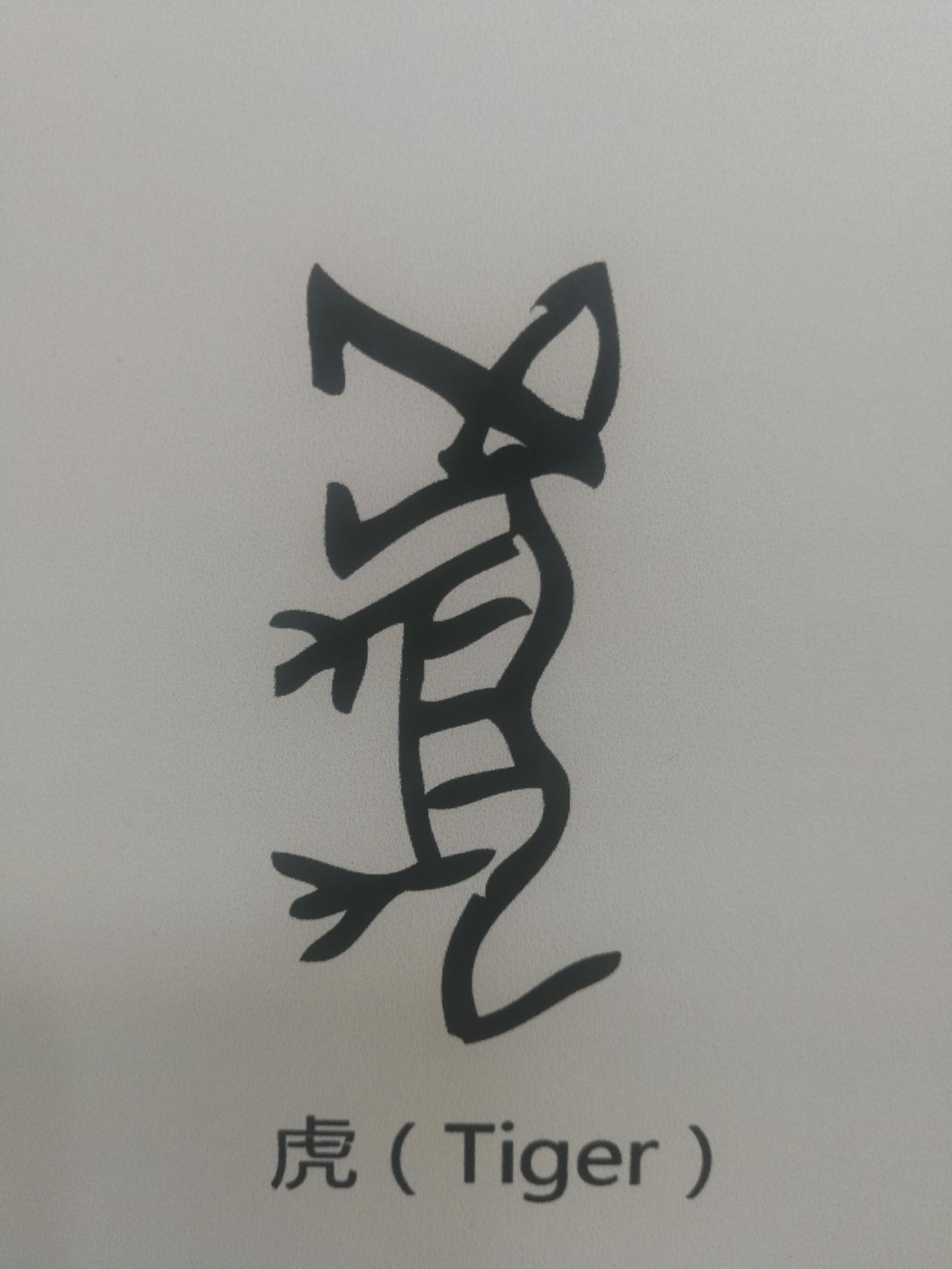

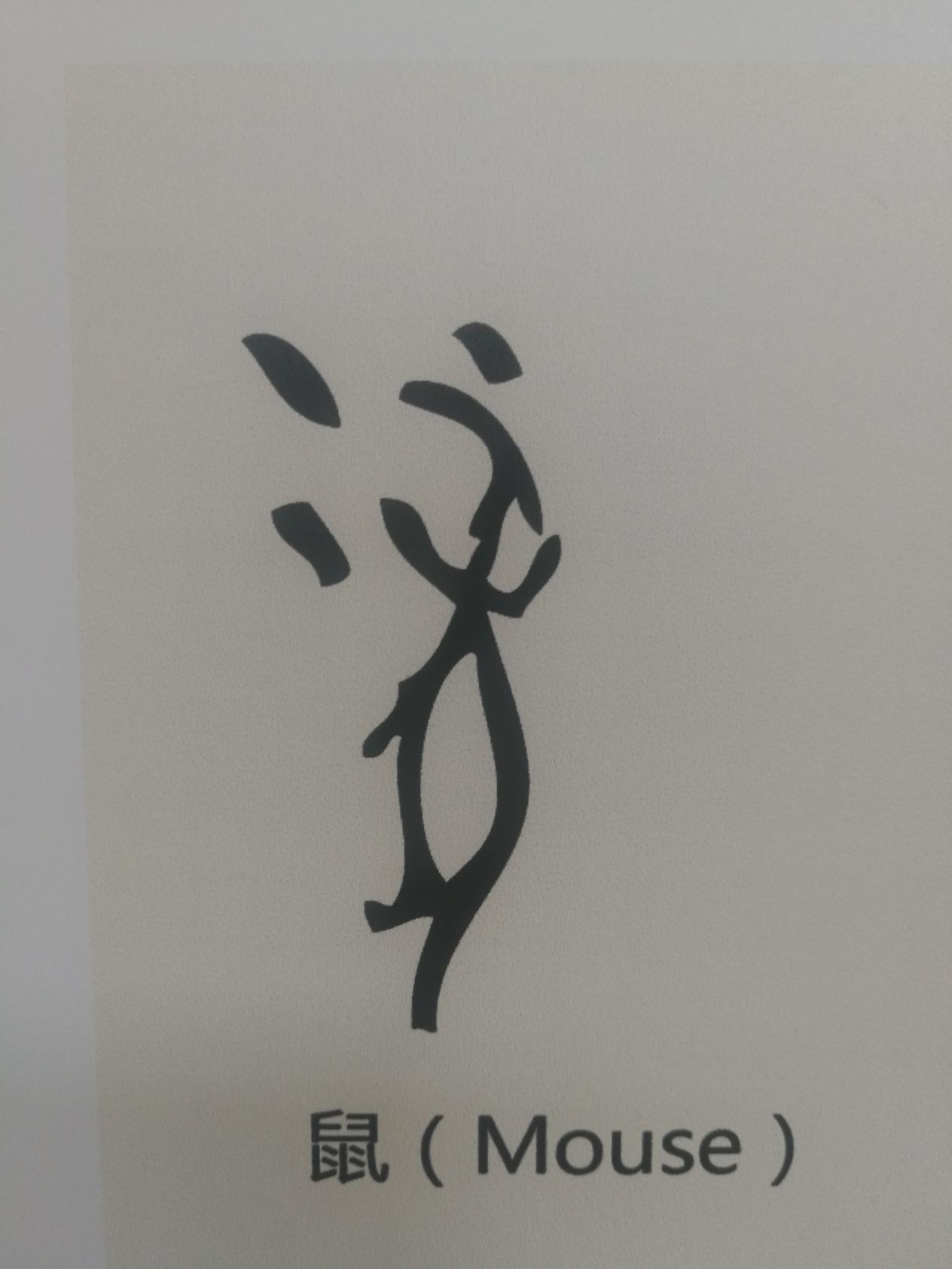

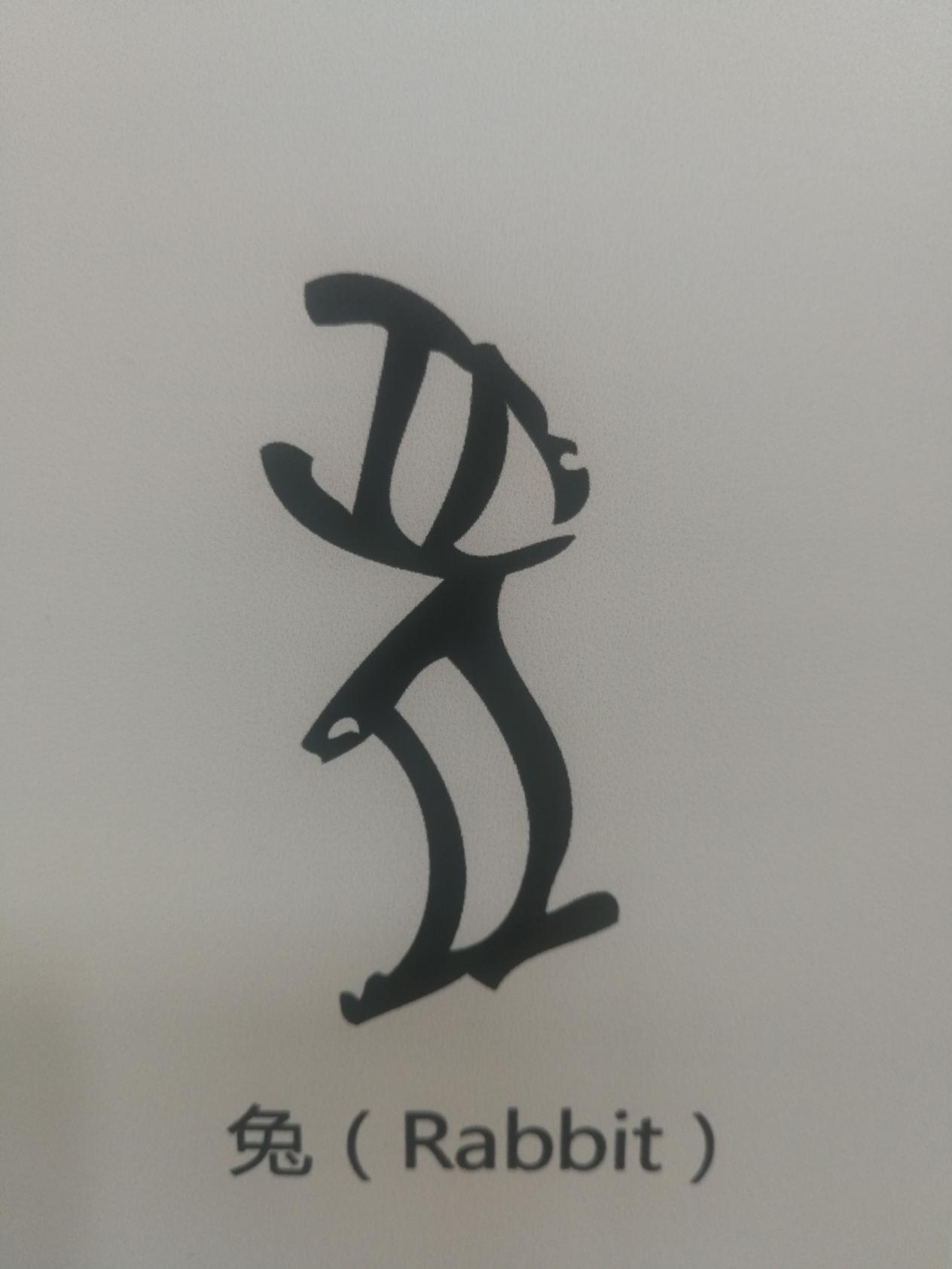

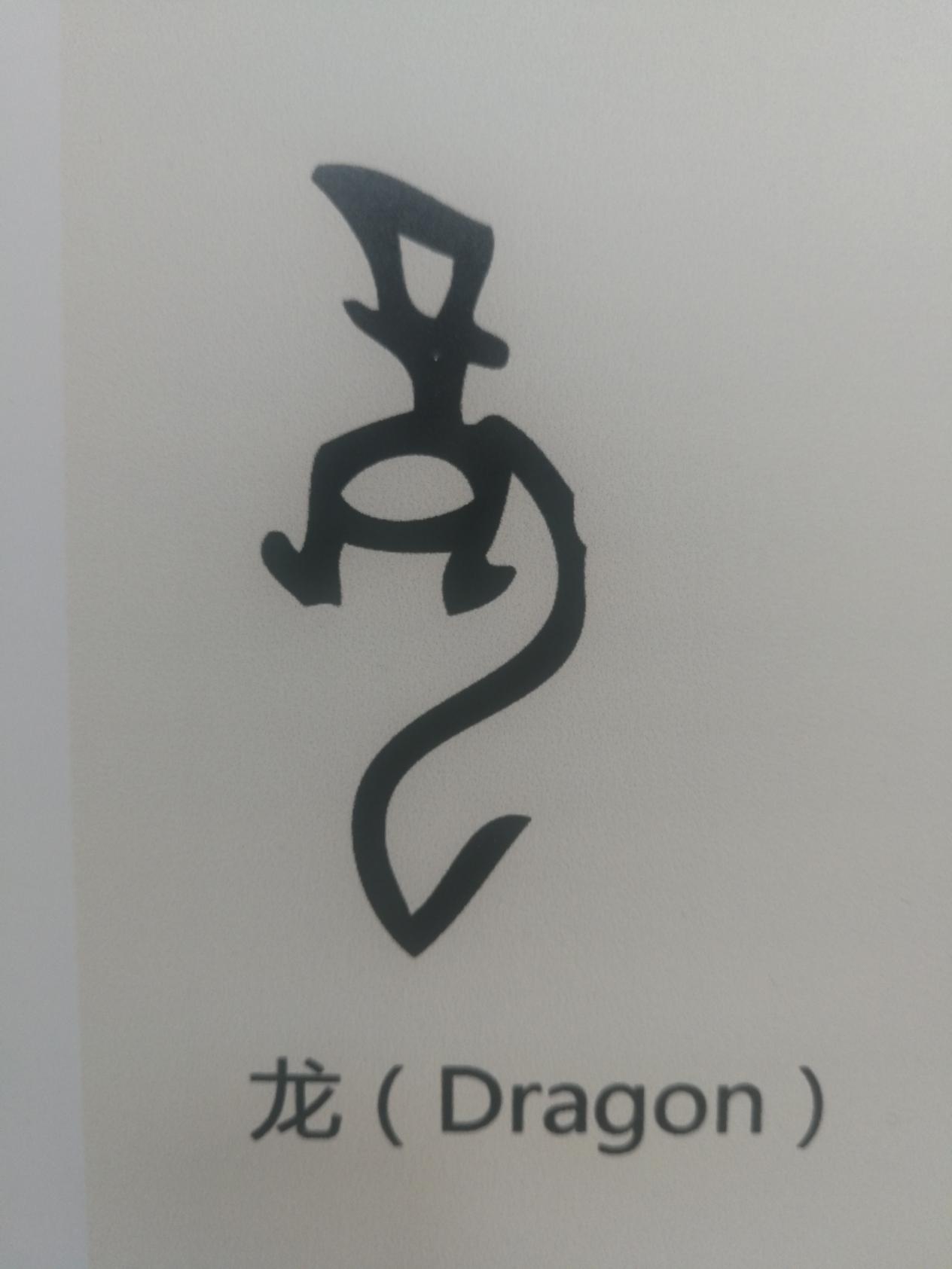

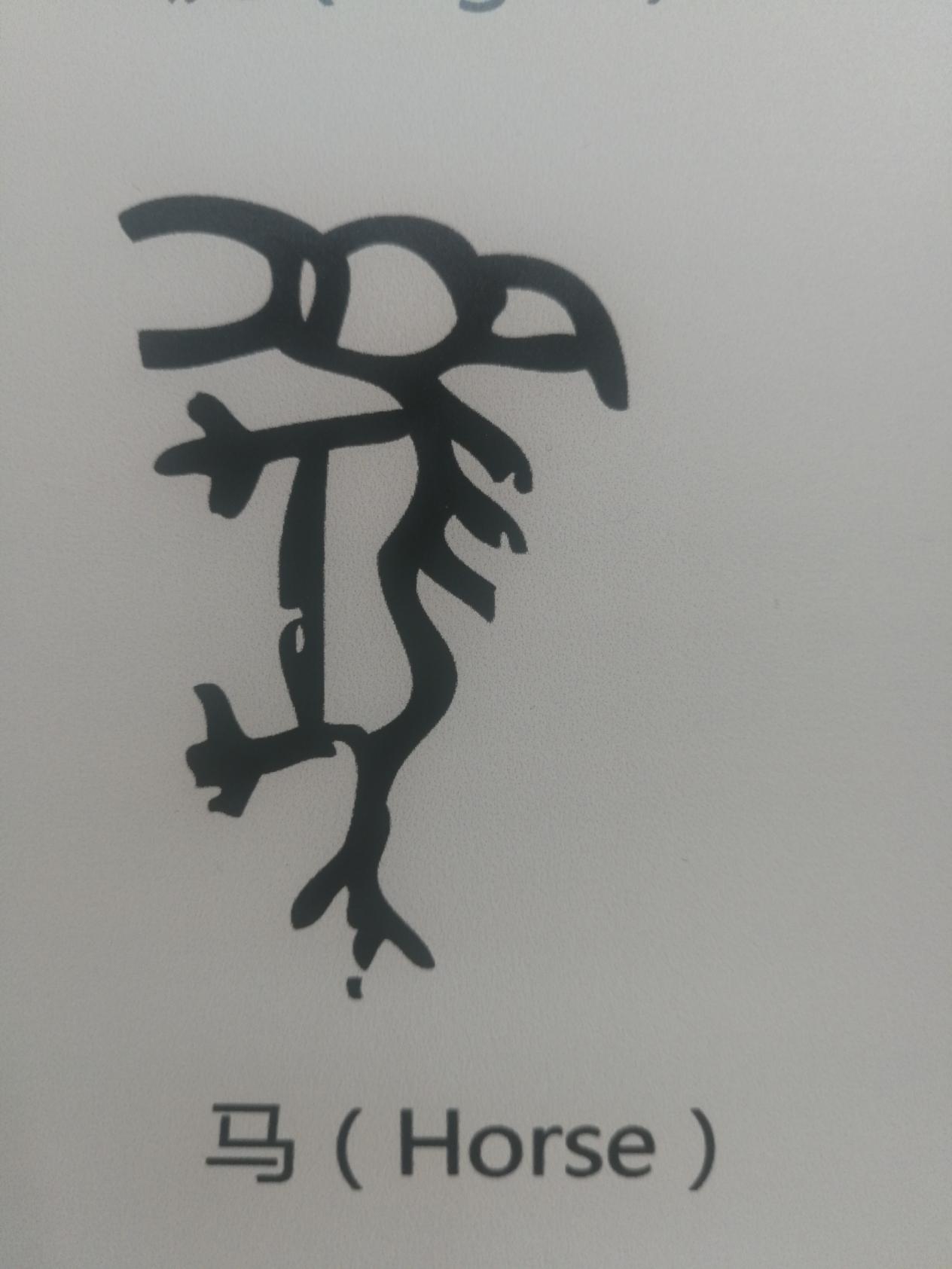

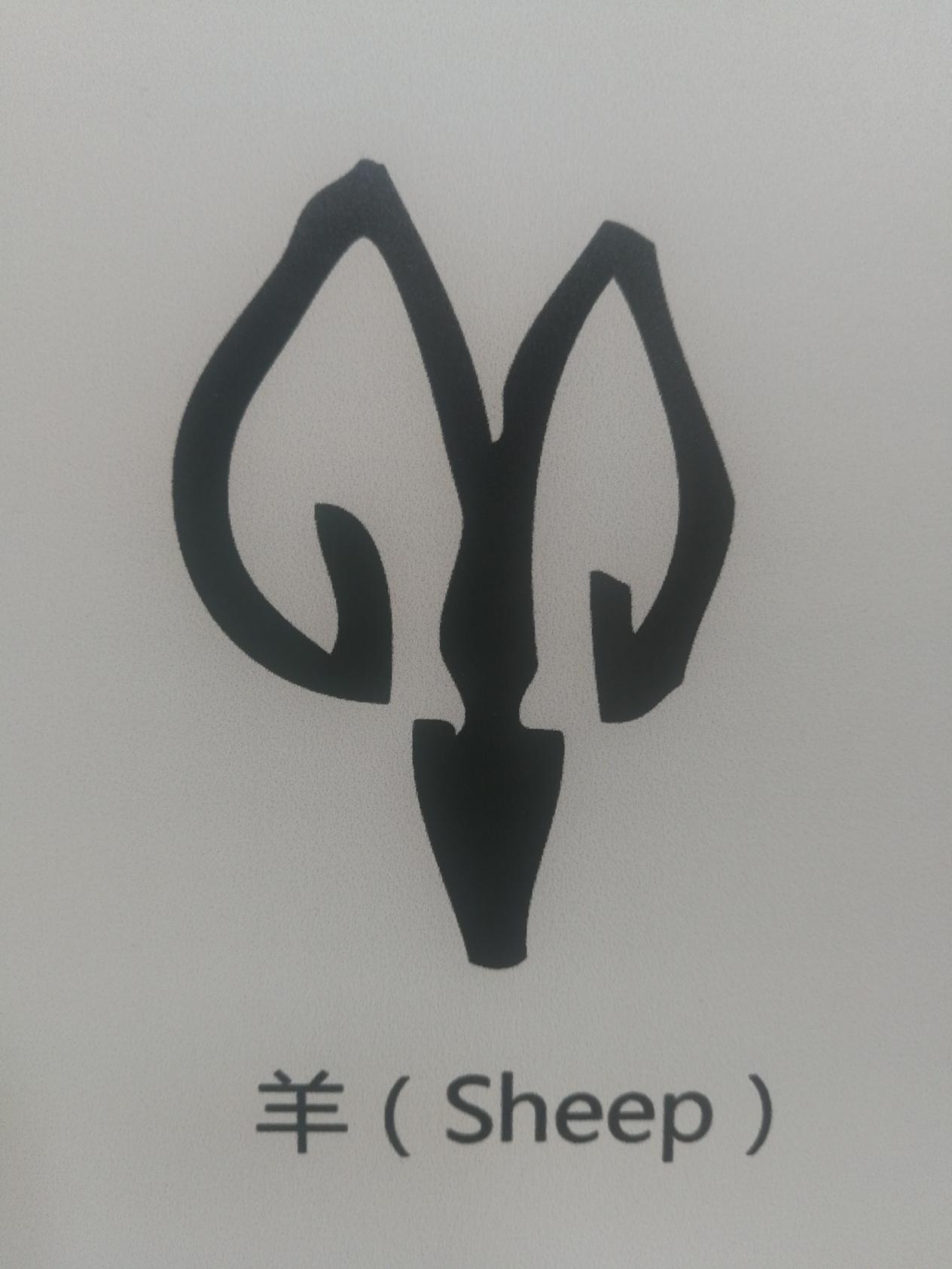

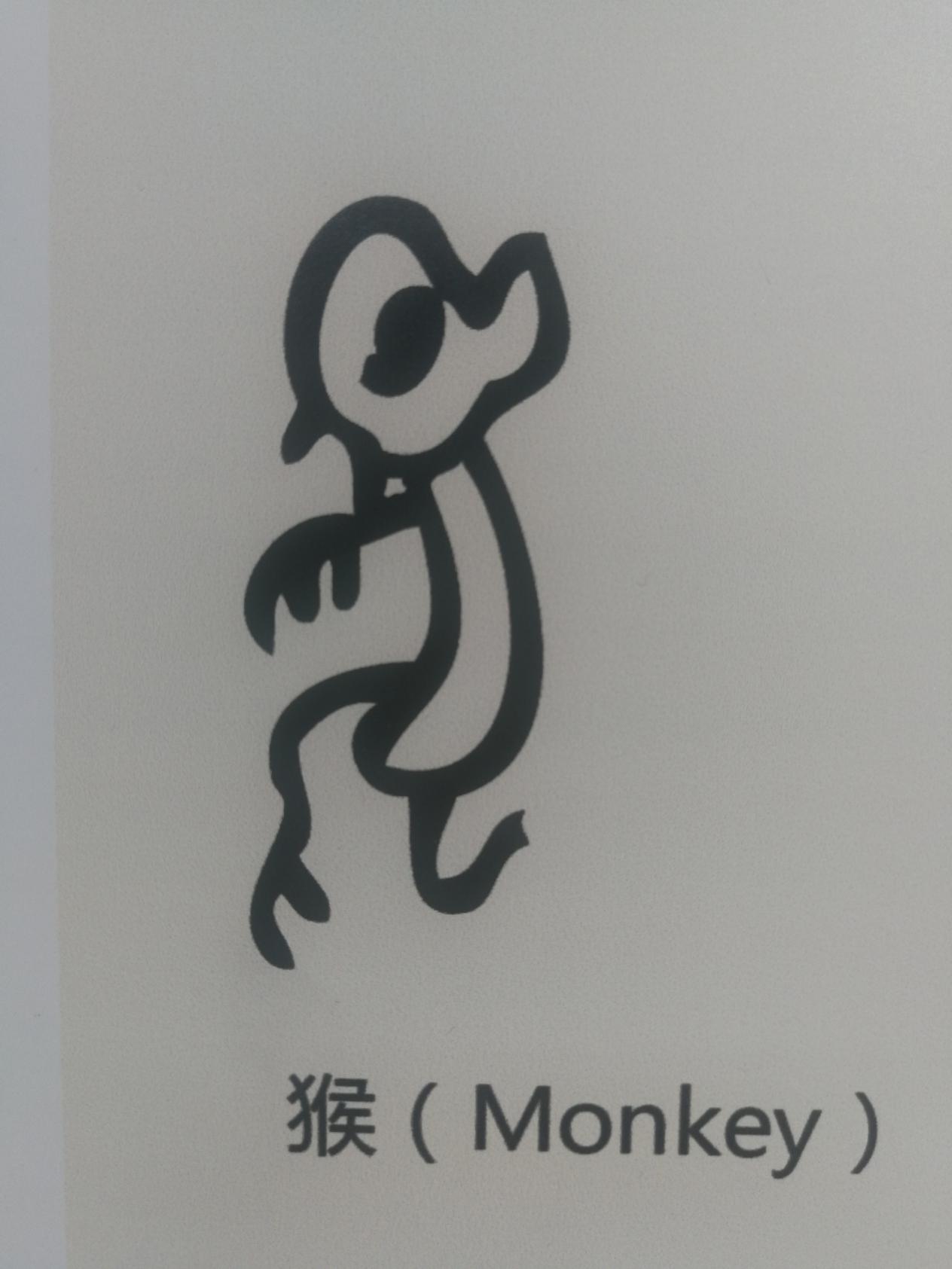

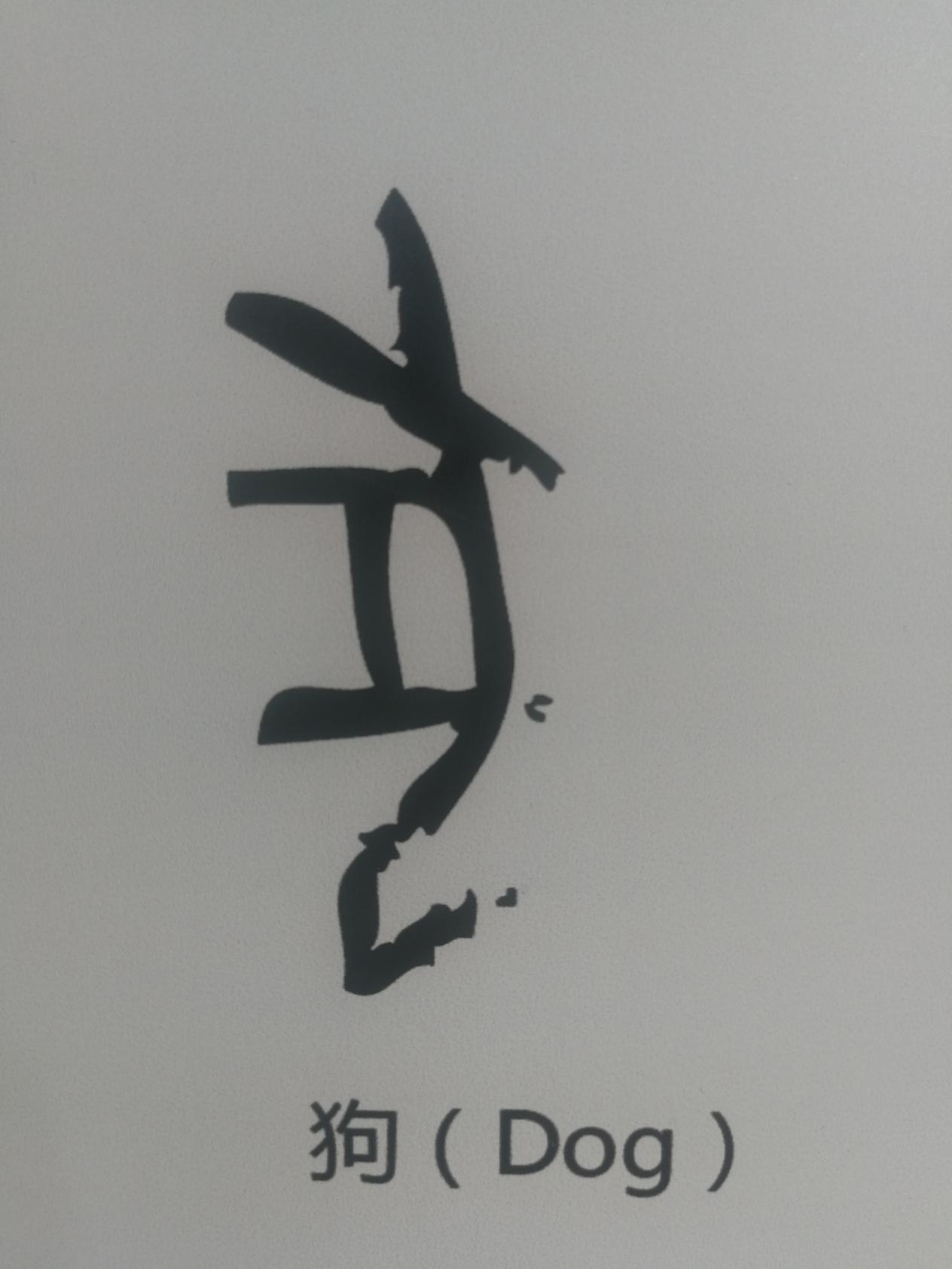

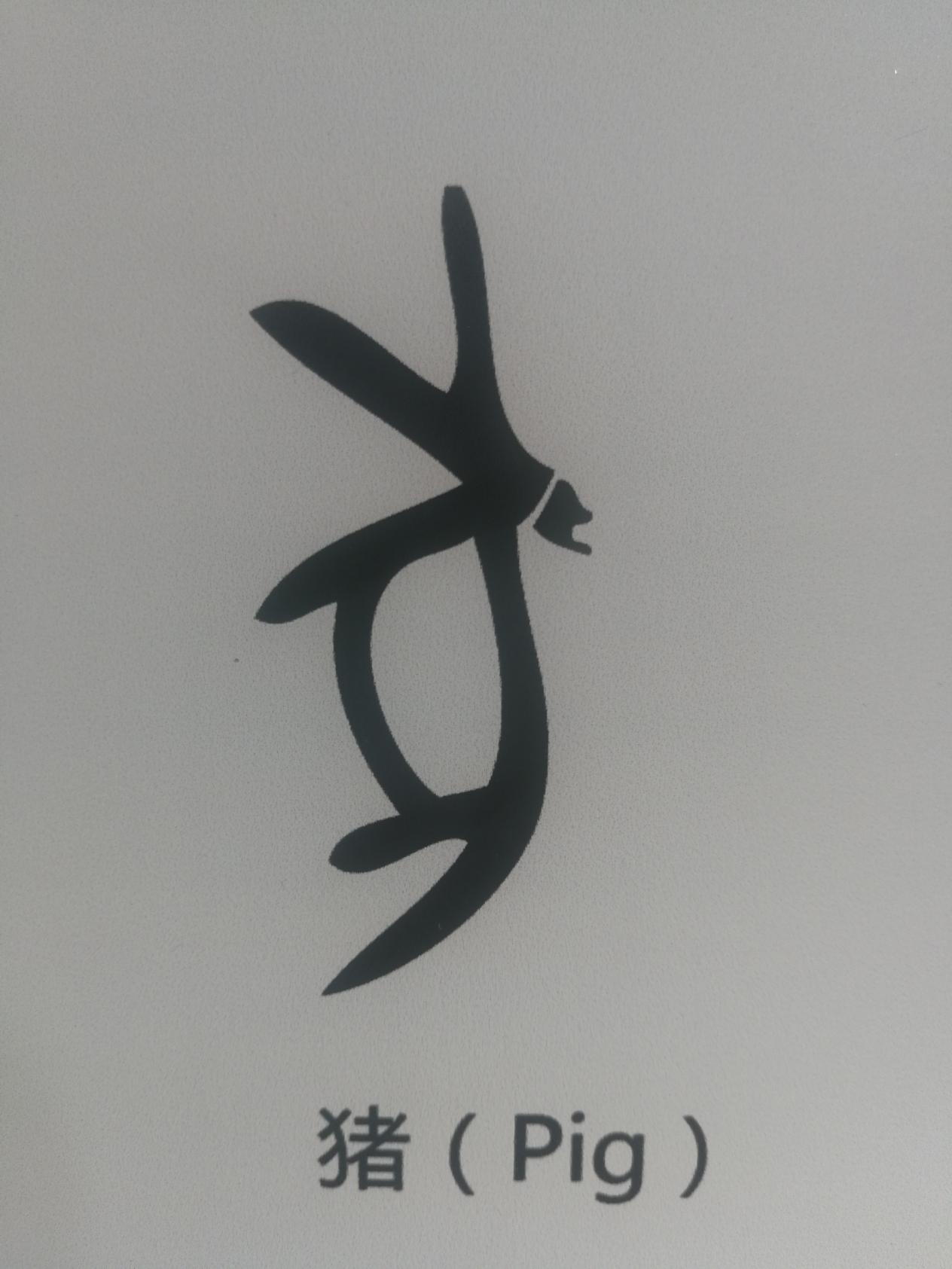

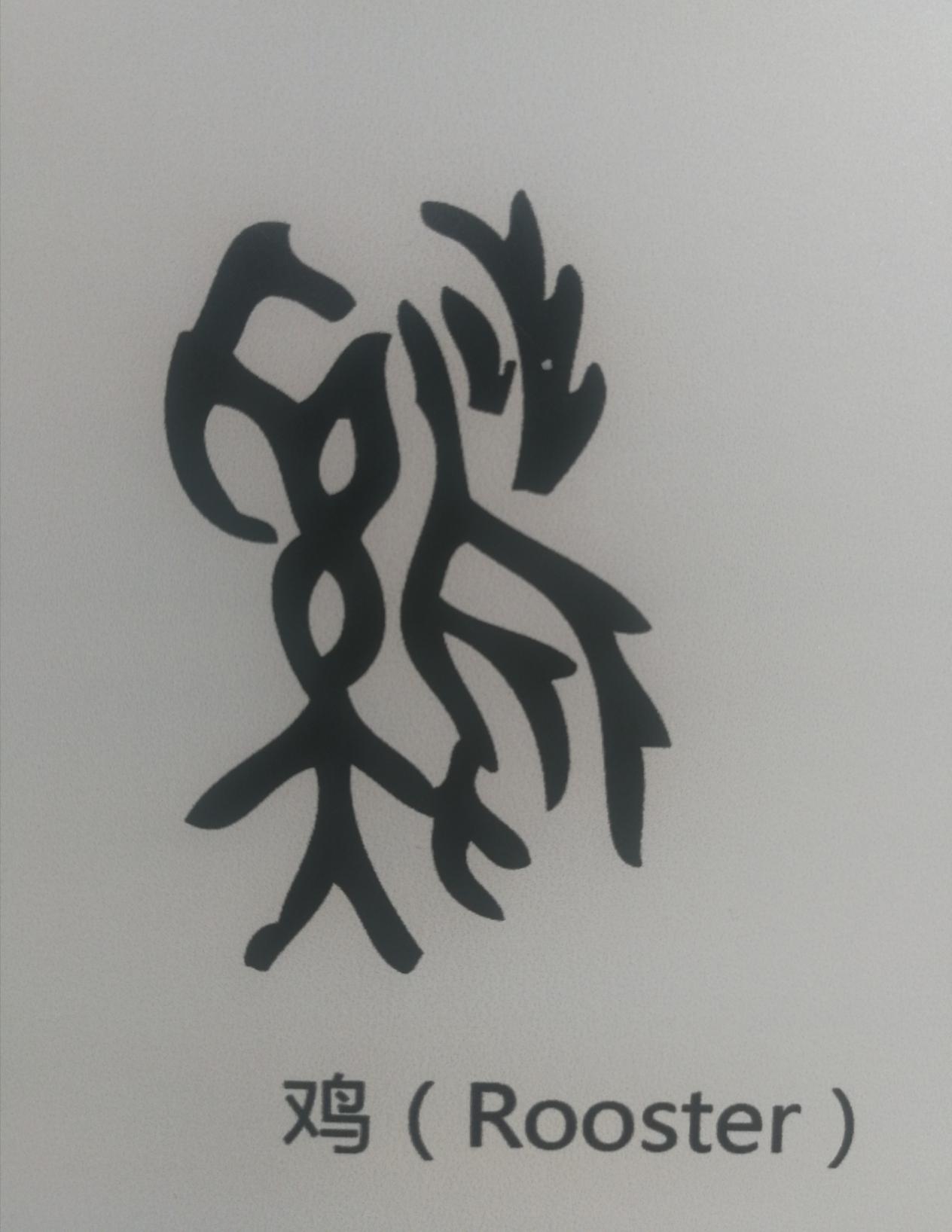

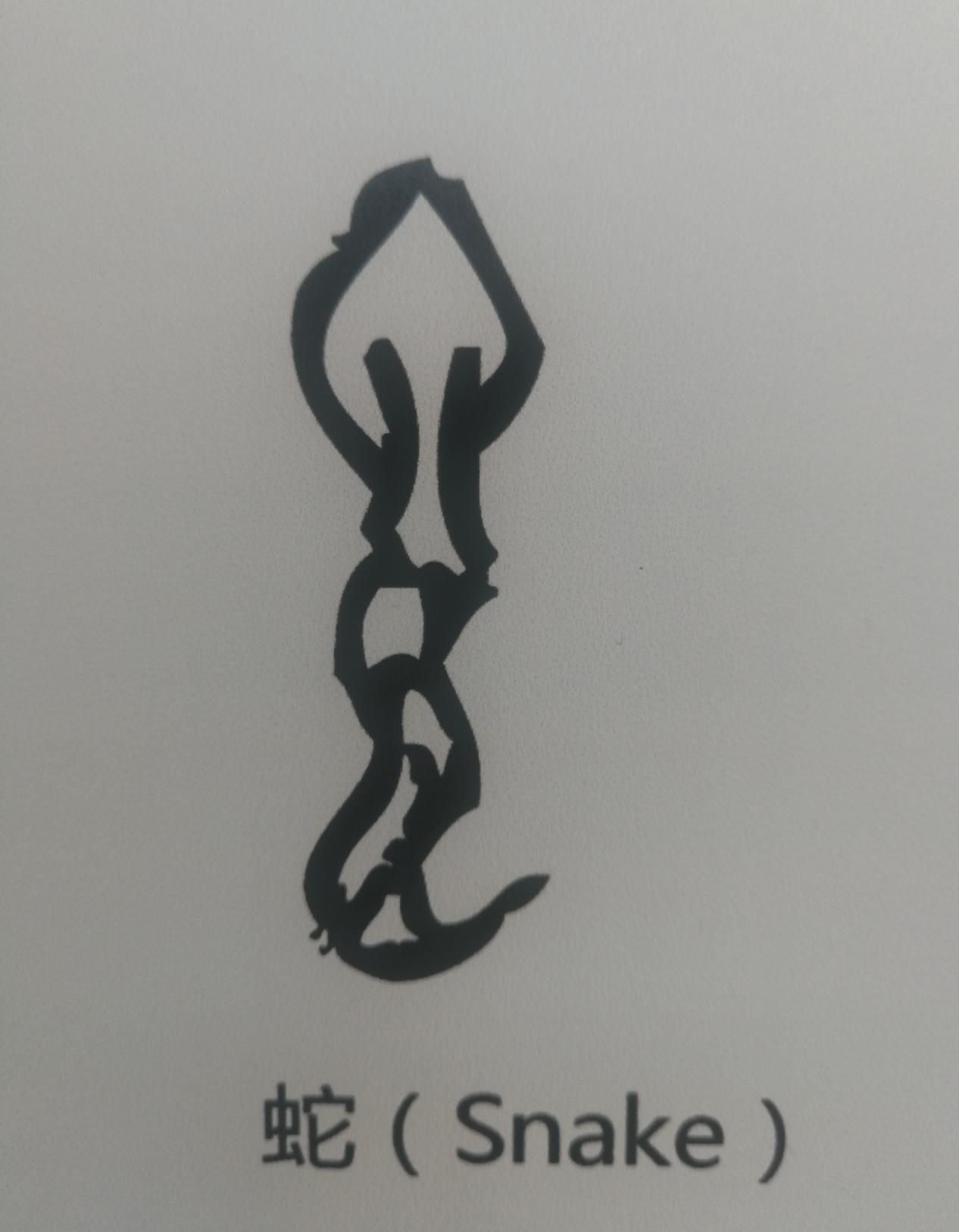

来,检验一下你是第几级汉字专家,能否猜出十二生肖的甲骨文含义?

↑甲骨文十二生肖之虎

↑甲骨文十二生肖之牛

↑甲骨文十二生肖之鼠

↑甲骨文十二生肖之兔

↑甲骨文十二生肖之龙

↑甲骨文十二生肖之马

↑甲骨文十二生肖之羊

↑甲骨文十二生肖之猴

↑甲骨文十二生肖之狗

↑甲骨文十二生肖之猪

↑甲骨文十二生肖之鸡

↑甲骨文十二生肖之蛇

展览现场,除了亲手印制的T恤,还有根据汉字设计的服装,珠宝,甚至还有甲骨文的棒棒糖,中国汉字跟现代艺术的结合让法国观众兴致勃勃。

↑印有甲骨文的棒棒糖(你说神马?)

↑印有甲骨文的棒棒糖(美)

清华大学美术学院视觉传达设计系副主任陈楠教授自1999年开始研究如何让最古老甲骨文走进现代人的生活。当互联网传播信息后,他找到了一个新的方向表情包。

“甲骨文其实有一部分简单的象形,很适合传达图像型的信息,对甲骨文的含义进行适当的延伸,用现代技术让它动起来,可以制作出丰富有趣的表情包。”陈楠说,比如说“见鬼”,一个大眼睛,就是“见”,转过头来看见代表甲骨文的“鬼”,还有“大家好”,“大”字就像一个人伸着手,“家”就是宝盖底下有一头猪,“好”就是女子为好,让它们动起来之后就是一个问候的表情。

↑甲骨文表情包之见鬼

↑甲骨文表情包之大家好

不过,最可爱的表情包要数那个跳动的“心”字,在甲骨文里心本身就是一个桃心形状,让它跳动起来就是一颗网络最流行的爱心。

↑甲骨文表情包之爱心

陈楠还在考虑把法文融进甲骨文表情包,比如“皿”字,特别适合做成红酒杯的形状,代表干杯。热爱红酒的法国人一定会很喜欢。

到目前为止,陈楠一共制作了五套甲骨文表情包,有萌系的,有生肖的,发送量最多的单套已经突破了70万。还有流量明星主动跟他合作,共同举办活动,单条微博的阅读量已经超过了3000多万。这让陈楠觉得一切好玩的东西都有市场,而甲骨文要做的就是用新鲜的方式,让现代人更容易接受。

法国《欧洲影响日报》记者米苏·维罗尼克·洋(Mitsou Veronique Yang)女士在参观时向记者表示:“作为一个主要涉及国际新闻的报社记者,我对所有关于中国的活动都非常感兴趣,特别是对中国文化有一种特别的情缘。我的父亲曾在中国的温州生活多年,他经常给我们讲中国的故事,并教我们写汉字,这也使我们整个家族都对中国有一种天然的亲近感。我自己现在仍在利用课余时间学习中文,但中国文化博大精深,我目前仅会进行简单的阅读,还很难进行流利的对话,我会继续坚持学习,期待通过这次文字展能够进一步领略中国文字的魅力。同时,我希望通过加深对汉字,这一构成中国文化的重要基石的了解,增进两国的文化交流。”

↑维罗尼克女士高兴地展示亲手制作的汉字文创体恤衫

法国里昂汉语学者奥利安·巴约纳(Aurelien Bayonne),也是一位来自中国吉林的法国女婿,活动当天带着他的孩子饶有兴致地欣赏有关汉字的各种文创产品,品尝印有传统文字的中国月饼,并体验将“庆祝中华人民共和国成立70周年”精美汉字印刷在T恤衫上的乐趣过程,在收获制作的成果中感受汉字之美。巴约纳告诉记者,他从小就很喜欢中国文化,曾经去过中国的很多城市,在中国妻子的影响下,潜移默化地学会了汉语,甚至还能听懂妻子家乡的东北话。目前,巴约纳主要从事漫画创作,还完成了一个中文版的漫画系列,深受周围学习中文的法国伙伴欢迎。他希望通过这次带孩子参观汉字展进一步激发孩子对中文与中国文化的兴趣。巴约纳的儿子也骄傲地告诉记者现在正在学习中文,虽然汉字很难,但会坚持下去。

↑法国“小汉字迷”品尝中国月饼

↑法国小汉语迷亲自制作汉字文创T恤

法国欧坦市政府国际关系部部长卡特琳娜·吉拉德(Catherine Girard)女士表示,自己曾在学习汉字前前往中国河南省甲骨文博物馆进行参观,其中众多汉字的演变图表使其着迷,也使她进一步了解了中国文字的演变历程,对汉字有了更直观与更深刻的感受。吉拉德认为,所有人都应该来这里看一看,感受一下中国文字的博大精深。目前,欧洲正掀起学习汉语的中国热,越来越多的欧洲人对中国文化痴迷。吉拉德说:“中国文字是生动且不断演变的,是中国文化的重要承载,需要向全世界进行推广,正如这次文字展所传承的精神一样。目前,我们正在积极对接中法两国的文化与学院交流,期待通过两国密切的文化项目交流,进一步增进彼此文化的了解与融合。”